法定相続分とは

法定相続分とは(民法900条)

民法900条【法定相続分】

同順位の相続人が数人あるときは,その相続分は,次の各号の定めるところによる。

相続分の意味・・?

- 相続分とは,第1に「共同相続人の相続すべき割合」を意味します。

- 第2に,この割合に従って計算した財産の額,又は,現実に相続する財産の額(相続分額)を意味します。

- 第3に,遺産の分割前の共同相続人の地位(全相続財産に対する包括的持ち分=相続分権)を意味します。

- 民法900条の相続分は,第1の「共同相続人の相続すべき割合」を定めたものです。

民法900条の定める法定相続分とは・・?

- 被相続人が死亡し,相続が開始した場合に,遺言によって相続分が指定されていない場合に,適用があります。

- 遺言による相続分の指定が,共同相続人の一部の相続分に止まる場合には,他の共同相続人の相続分は本条の定める法定相続分によることとなります。

法定相続分の内容

- 法定相続分は,共同相続する相続人の種類によって異なります。

- 以下,具体的に見ていきます。

子のみが相続人である場合

- 子が全遺産を相続します。

- 子が数人いる場合,各自の相続分は均分(平等の割合)となります。

- 「嫡出子」のみが相続人の場合

- 数人の子の内に嫡出子と非嫡出子がいる場合には,非嫡出子は嫡出子の2分の1とされています

- 但し,子の全員が非嫡出子であれば,全員が嫡出子の場合と同様に,2分の1を均分して相続することになります。

- 「嫡出子」と「嫡出で無い子」が相続人の場合

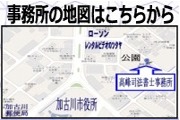

子と配偶者が相続人である場合

- 子の相続分も配偶者の相続分も,共に2分の1となります。

- 子が数人いる場合は,各自の相続分は均分(平等の割合)となります。

- 数人の子の内に嫡出子と非嫡出子がいる場合には,非嫡出子は嫡出子の2分の1とされています

- 但し,子の全員が非嫡出子であれば,全員が嫡出子の場合と同様に,2分の1を均分して相続することになります。

- 相続人が「妻」と「嫡出子」の場合

- 相続人が「妻」と「嫡出子」と「嫡出で無い子」の場合

配偶者と直系尊属が相続人である場合

- 配偶者の相続分は3分の2,直系尊属の相続分は3分の1となります。

- 直系尊属が数人いる場合には,この3分の1を均分したものとなります。

- 父母が相続人となる場合,実父母・養父母の区別はなく,平等に扱います。

- 祖父母は,父母がいない場合に相続人となりますが,この場合も父方の祖父母と,母方の祖父母の区別は無く,相続分は平等となります。

- 「妻」と「直系尊属」が相続人の場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

- 配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。

- 兄弟姉妹が数人いる場合には,この4分の1を均分したものとなります。

- 但し,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の2分の1となります。・・・・この父母には,実父母のほか,養父母をも含みます。従って夫婦双方の養子とその間に生まれた実子とは,全血兄弟姉妹として,相続分において差違はありませんが,夫婦の一方だけの養子と夫婦の間に生まれた実子とは,前者は半血,後者は全血の兄弟姉妹となるので,相続分に差違が生じます。

- 「子」と「兄弟姉妹」が相続人の場合

子・直系尊属,又は,兄弟姉妹のみが相続人である場合

- 配偶者がなく,「子」,「直系尊属」又は「兄弟姉妹」のみが相続人である場合には,「子」,「直系尊属」又は「兄弟姉妹」のそれぞれのグループについて,本条4号の定める基準に従って相続分を定めることとなります。

- 配偶者がなく,「子」,「直系尊属」又は「兄弟姉妹」のただ一人が相続人となる場合も同様に相続分の問題は生じません。

法定相続分と相続債務

- 法定相続分は,積極財産(プラスの財産)の取得割合となるのみではなく,消極財産(マイナスの財産)・・すなわち各相続人が承継することとなる相続債務の分担割合にもなります。

身分関係が重複する場合の相続分

- 実の親が,嫡出子でない子を養子とし,祖父が孫を養子にするような場合には,親子間又は祖父との間という血縁関係がある上に,養親という法定血族関係が重複して発生することとなります。

- また,配偶者の一方が他方の父母の養子になった場合には,兄弟姉妹という血族的関係と配偶者という身分関係とが,重畳的に併存することとなります。

- このような場合に相続が開始すると,2個の身分を併有する相続人となります。

- このような場合,実務判例では,祖父が被相続人である場合,養子となった孫は,養子としての相続分と,代襲相続人としての相続分をあわせて取得うすることとなります。

- 婿養子である夫が被相続人である場合,その妻は,妻としての相続分のみを取得し,兄弟姉妹としての相続分は取得しません。

- また,嫡出でない者が養子となった場合は,嫡出でない者が養子縁組によって嫡出子になったに止まるので,嫡出子としての相続分を取得するのみであると考えられている。

その他

- 受け取るべき財産の割合が指定されていない包括受遺者への類推適用

- 受けるべき財産の割合を指定せず,特定の者に単に包括遺贈させる旨の遺言がなされている場合には,包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。

- 遺言者の意思は,血族相続人の相続分と同じ割合で相続させる趣旨と推測されるので,このような包括受遺者には本条を類推適用すべきであると解されています。

民法899条(権利義務承継の割合)へ←・→民法901条(代襲相続分について)へ

※事務所にご来所頂いてのご相談は初回30分まで無料です

※電話によるご相談は初回でも30分3000円(消費税別)が必要です