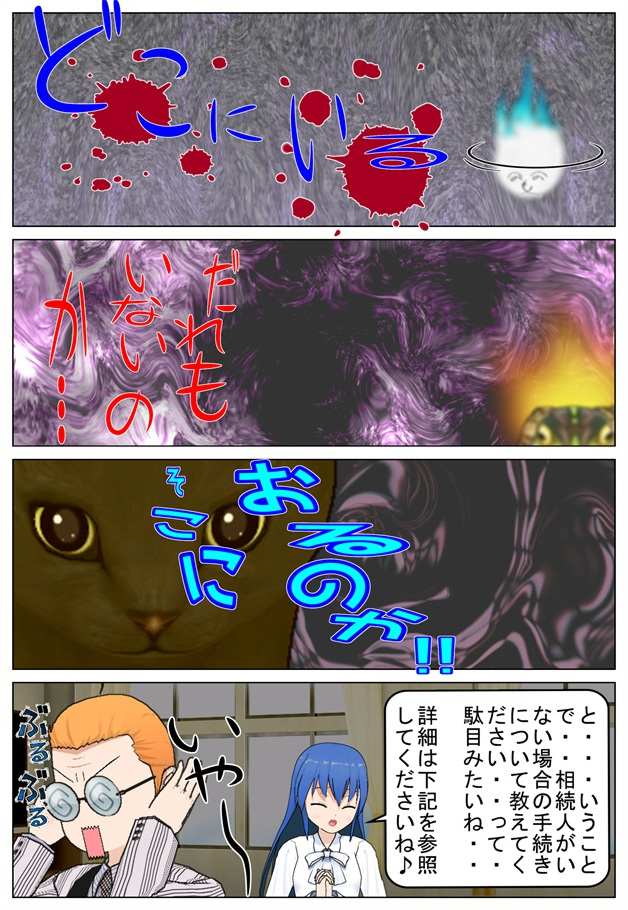

相続人の不存在

相続人が誰一人いなかった場合について

- 相続人が全くいなければ、相続財産はどうなってしまうのでしょうか?

相続人の不存在(民法951条)

民法951条(相続財産法人の成立)

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、これを法人とする。

(超訳)

- 普通・・相続が開始すると相続財産は、相続人に引き継がれることになる訳やけど、相続人がいるのか? いないのか? ・・・が、よくわからない場合もあるわけや。

- 一方・・相続財産を管理・清算しつつ、他方では相続人を捜索する必要に迫られることもあるちゅう訳やねん。

- この「相続人のあることが明らかでないとき」=「相続開始時において相続人の有無が不明であるとき」にどうする?・・ちゅうことやねん。

- 相続財産があるのに、それを管理したり承継するものが不明だと、困ってまうことになるんやね。

- そこで、管理・清算・承継する人がいない相続財産を一種の特別財産とみて、主体性を付与するためにこれを「法人」として、この法人に「相続財産管理人」をおいてこの管理人のもとで相続財産の管理・清算や、また、相続人の捜索を行うこととしたわけや。

ワンポイントアドバイス

- 当たり前やけど、「相続人の無いことが明らかな場合」も本条の守備範囲内やで~

相続財産の管理人の選任(民法952条)

(超訳)

- 相続人が不存在の場合、相続財産は民法951条によって法人となるんや。

- 当たり前の事やけど、法人となってて、相続財産の管理・清算を行うべき者がおらんとの意味も無いちゅうことで、家庭裁判所は、利害関係人・・か・・検察官の請求があれば、相続財産の管理人を選任せんとアカンちゅう訳や。

- 逆に言うと、相続財産法人が成立しているけれども、実際上は管理人が選任されないまま放置されている場合も理屈の上ではあり得ることになるんや。

ワンポイントアドバイス

- 「利害関係人」とは・・受遺者、被相続人に対して債権や債務を持っている者、相続財産上に担保権を有する者など、相続財産の管理・清算について法律上の利害関係を有する者を指す。

- その他徴税のための国や特別縁故者としての分与を欲する者も含まれるんや。

- それと・・本条2項の「公告」は、相続債権者などの利害関係人に必要な手段をとることを求めるためでもあるし、それと同時に「相続人」を探す意味もあるんやな。

不在者財産管理人に関する規定の準用(民法953条)

(超訳)

- 相続財産管理人は、相続財産法人の事務思考に必要な範囲内において、これを代表しその財産を管理する権原をもつが、その財産管理は不在者の財産管理に類似するので、本条で不在者の財産管理の規定を準用しとるんやね。

- 27条を準用する結果・・・管理人は相続財産目録調整の義務、相続財産の状況報告・管理計算義務を負うこととなり、また家庭裁判所は相続財産の保存に必要とみとめられる処分・・例えば、封印・寄託などを管理人に命じることができるんや。

- 次に、28条を準用する結果・・・管理人は、103条に定める権限の範囲内において管理権限を有し、それを超える行為については家庭裁判所の許可を必要とするんじゃ。

- この許可を得ないでした行為は、無権代理行為となると考えられてるンや。

- 最後に29条を準用する結果・・・管理人は、担保提供義務を負うことがあり、また報酬を与えられることがある。

ワンポイントアドバイス

- つまり・・・管理人は当然には、報酬請求権を持たない・・・と言うことやね(驚)

相続財産の管理人の報告(民法954条)

民法954条

相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

(超訳)

- 相続財産の管理人は、家庭裁判所に対して財産状況報告義務を負うんや。

- 本条ではさらに、重大な利害関係を有する相続債権者や受遺者の保護のために、それらの者からの請求があれば、これに対しても報告の義務があることを定めた規定やねん。

ワンポイントアドバイス

- 不在者の財産管理人には本条のような義務はあらへんのや!

- あと請求でける者は、「相続債権者」と「受遺者」であって、これ以外の利害関係人は請求することはでけへんはずやけど、ただし、被相続人が物上保証人をしていた場合の被担保債権者や被相続人に求償権を持つ保証人についても、大きな利害関係を有することから報告請求をすることができるという見解が有力なことに注意やね!

相続財産法人の不成立(民法955条)

民法955条

相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

(超訳)

- 相続人不存在手続きの進行中に「相続人があらわれた」場合、その者は被相続人の死亡の時からその相続人として被相続人の有した権利義務を全て引きつぐことになるんや。

- その場合、相続財産は相続人に承継されることになるさかい、相続財産法人は相続開始の時から不要であったこととなるんや。

- 相続財産が、法人で無くなるということは、その代表としてソレまで行われてきた行為はその効力を失ってまうことになるんやけど、それでは相続財産の法人を取引をした相手方を害することになってまうので、それまでにした管理人の権限内の行為には影響を及ぼさないとした訳やね。

相続財産の管理人の代理権の消滅(民法956条)

(超訳)

- 相続人が相続の承認をしたときは、管理人の代理権は消滅することになるんや。

- 但し・・相続人の存在が明らかになっても、見つかった相続人が「相続放棄」をする可能性がありので、便宜上、消滅時期は「承認」をしたときと決めたんやね。

- 管理人は、代理権が消滅した後、当該管理について生じた委細の収支を計算して、これを相続人に報告せんとアカンねん。

相続債権者及び受遺者に対する弁済(民法957条)

民法957条

1 第952条2項の公告があった後、2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

2 第927条2項 から第4項 まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

(超訳)

- 本条では、管理人の職務のうち相続財産の清算の着手及びその方法を定めてるンや。

- ほんで・・本状で言う公告は、相続債権者および受遺者への公告の事を言うんや。

- もっとも、それと同時に「相続人捜索」の公告という側面もあるんじゃ。

- この公告は官報により、期間内に申出がなければ精算から除外される旨を明記する必要があり、清算手続は限定承認手続きに準じて行われることとなるんや。

ワンポイントアドバイス

- つまり・・本条でいう「公告」の意味を整理すると二つの意味があるっちゅうことやね。

- 一つ目は、「第2回目の相続人の捜索」

(第一回目の相続人の捜索は、相続財産管理人選任の公告で行われてるんや・・)

- 二つ目は、「相続債権者・受遺者に対する相続財産の清算着手の公知」

関連条文

- 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)

- 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

- 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

- 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

- 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

- 第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)

- 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

- 第929条(公告期間満了後の弁済)

- 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。第930条(期限前の債務等の弁済)

- 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。

- 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

- 第931条(受遺者に対する弁済)

- 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。第932条(弁済のための相続財産の換価)

- 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

- 第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

- 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

- 第934条(不当な弁済をした限定承認者責任等)

- 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。

- 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。

- 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。

- 第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)

- 第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。

- 第952条(相続財産の管理人の選任)

- 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。

- 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

相続人の捜索の公告(民法958条)

民法958条

前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6ヶ月を下ることができない。

(超訳)

- これまでに、「民法953条」・「957条」に基づき、実質上2回に渡る相続人の捜索公告の後、本条による「最後の相続人捜索」の公告をする訳や。

- 結局、相続人捜索の公告は、3回することになりますね。

- この公告の権利の主張期間は6ヶ月間なので、トータルで最低でも管理人選任から10ヶ月間は必要となる訳じゃな。

- 公告は家庭裁判所が審判によって決定し、その内容は家事審判規則に定められておる。

ワンポイントアドバイス

- なお、相続財産が何も無い場合には、この公告は不要なのじゃ。

権利を主張する者がいなければ(民法958条の2)

民法958条の2

前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

(超訳)

- 前条958条の公告期間満了までに、相続人としての権利を主張する者が無い場合には、相続人、並びに、相続財産管理人に知れなかった「相続債権者」および「受遺者」は、その権利は失権するぞ!。

- 失権した相続人等は、特別縁故者に対する財産分与後の残余財産に対しても権利を有しない。

ワンポイントアドバイス

- 前条の公告期間内に、相続権の主張をしなかった者は、たとえ次条による「特別縁故者」への遺産分与後に残余財産があったとしても、その残余財産に対しても権利を主張することができなくなるんじゃ。

- 本条によって失権させられる相続人らの権利とは、相続権の他は、弁済によって消滅すべき内容を有する権利に限るとされておる。

特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の3)

民法958条の3

1 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

(超訳)

- 昭和37年の改正までは、相続人の不存在の場合で、遺言がなければ、相続財産は国家に帰属する取扱が多かったようなのじゃ。

- しかし亡くなった人に、法律上の相続人では無いけれども・・例えば、「内縁の配偶者」や「事実上の養親子」などの、深い縁故を持つ者がいる場合、国庫に帰属させるよりも、それらの者に与える方が好ましいとの考えから、昭和37年の改正で本条にみる特別縁故者への相続財産の分与という制度が創設されたわけじゃ。

- この「特別縁故者の範囲」として、

&size(18){''1 被相続人と生計を同じくしていた者

2 被相続人の療養看護に努めた者

3 その他被相続人と特別の縁故があった者

};''

が定められているが、特に1と2は例示であって、いかなる者が特別縁故者となるかは、裁判所の裁量に委ねられることとなるじゃろうな。

ワンポイントアドバイス

特別縁故者に対する財産分与の請求により登記をするときの登記原因は「民法第958条の3の審判」となるぞ。

残余財産の国庫への帰属(民法959条)

民法959条

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

(超訳)

-まぁ・・要するに、特別縁故者からの分与申立がなく、または、特別縁故者に対する分与が相続財産の一部にとどまり残余財産がある場合には、それらの相続財産は国庫に帰属することになるんじゃ。

ワンポイントアドバイス

- 国庫帰属が決定したときは、相続財産管理人は「管理の計算」をする必要があるぞ。

関連条文

- 第956条(相続財産の管理人の代理権の消滅)

1.相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

2.前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

民法950条(相続人の債権者の請求による財産分離)へ←・→民法960条(遺言の要式性)へ

※事務所にご来所頂いてのご相談は初回30分まで無料です

※電話によるご相談は初回でも30分3000円(消費税別)が必要です