相続Q&A

---- 相続についてのQ&A ---

相続の手続って何からすればいいのか教えて?

- 相続人の財産の調査を行う必要があります。

相続人の財産には,プラスの財産(銀行の預貯金・不動産等)もあれば,マイナスの財産(借金等)もあります。 少し落ち着いてからでかまいませが,出来るだけ速やかに相続財産の調査を行ってください。

- 「遺言」があるか否かを確認してください。

「遺言」があれば,亡くなった方の意思を尊重し,遺言に従って相続手続を行ってください。 「遺言」には数種類の様式があり,残された「遺言」によって行うことが違ってくることもあります。 特に,発見した「遺言」が,自筆証書遺言の場合には,開封しないでご相談してくださいね。

- 相続人の調査を行います。

亡くなった方の生後すぐから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めます。 例えば,元々北海道で生まれた方なら,北海道の役所にも戸籍の請求を行うことになります。

遺言書がない場合は法定相続? 他に方法はある?

- 相続が開始したが,「遺言」が見つからない等の場合であれば,各相続人は遺産の処分を話合いで決めることができます。

これを「遺産分割協議」と言い,通常は「遺言」が無くても「遺産分割協議」を行う事で,相続登記等を行う事ができます。

- 但,相続人の中に未成年者の方や,行方不明の方,若しくは,病気等により意思表示ができない方がいる場合,「遺産分割協議」をするにあたり,後見人等の選任が必要になることもあります。

- また,「遺産分割協議」を行うことなく,法定相続分での相続も可能ですが,お薦めはしません。

- 「遺産分割協議」についての疑問点などがございましたら,是非ご相談ください。

行方不明人がいるけれど、遺産の分割ってできるの?

- 意外と,多い相談です。

- 相続人が行方不明であっても,死亡していることが確定しない限り,財産を相続する権利があります。

- 従って,行方不明者を除いての遺産分割は出来ません。

この場合の手続は、行方不明者が消息を絶ってから7年を経過しているかどうかで違ってきます。

- 行方不明から7年経過している場合(失踪宣告)

この場合には,行方不明者の配偶者や兄弟姉妹が家庭裁判所に行方不明を証明する資料とともに「失踪宣告」の申立を行い,行方不明者を死亡したものとみなしてもらいます。 もし行方不明者に子供がいれば、その子供も代襲相続人となりますので,その人も含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。 行方不明者には家族(直系の卑属や配偶者)がいない場合には,最終的に行方不明者の兄弟姉妹で分けることが多いようです。

- 行方不明から7年経過していない場合(不在者財産管理人)

行方不明から7年経過していない場合,失踪宣告はされません。 この場合には「不在者財産管理人」を選任することとなります。 選任された財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に出席し、そこで分割された財産を管理します。 財産管理人については、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹など遺産分割に関して利害関係を持つ人が,家庭裁判所にその選任の申立を行います。

相続を放棄できるって,聞いたけどどうやるの?

- お亡くなりになった方(法律用語では「被相続人」といいます)に,多額の借金等のマイナスの財産が,残った不動産等のプラスの財産よりも大きい場合には,相続放棄をせざるを得ないことがあります。

- 第1順位の相続人が相続放棄をおこなうと,次順位の相続人が相続することになりますので,どの範囲の相続人が相続を放棄する必要があるかを確認する必要があります。

- 相続放棄は,原則として,相続人が被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。

- 被相続人の死亡を知ってから3ヶ月を経過した後でも,場合によっては,尚相続放棄が可能な場合もありますので,詳細は是非ご相談ください。

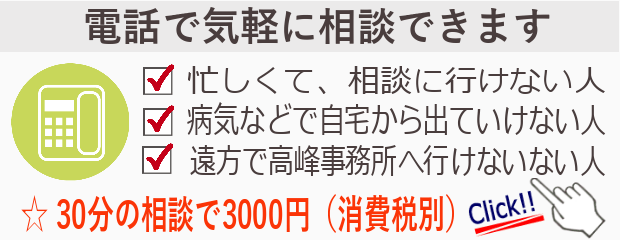

※事務所にご来所頂いてのご相談は初回30分まで無料です

※電話によるご相談は初回でも30分3000円(消費税別)が必要です